土のぬくもりを感じて

トンネルに入ったら、そこは大きな地下ドーム。なんだかお母さんの腕の中にいるような、ほっこり包まれた感じがしませんか。子ども美術館には曲線や曲面が多様に使われています。このおおらかで優美な曲面のドーム天井、これこそが左官の技の成せる真骨頂。この建物を一番特徴づけているのは左官なのです。

昔からの左官

雨の多い日本の建物は、昔から湿度の調整ができるように、木、土、和紙、畳など自然素材で造られてきました。壁や床を造るのは左官。竹などを格子状に編んだ下地に、スサを混ぜた土を塗って土壁を造り、石灰、土、砂、スサや海藻糊などを練り合わせたものを、下塗り、中塗り、上塗りと、コテで塗り重ねて仕上げていくのです。城や神社仏閣、土蔵の壁は左官の代表的な仕事で、漆喰壁と呼ばれています。

子ども美術館の左官

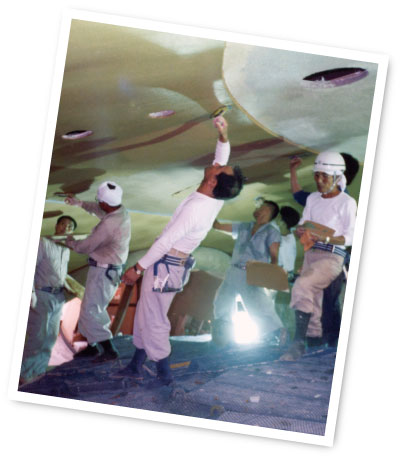

多くのお客様を迎える子ども美術館は、鉄とコンクリートで頑丈にできています。鉄筋コンクリート造の部分はそのまま下地として利用できるのですが、鉄骨造の地下ドームは、軽量鉄骨、石膏ボード、メッシュでまず下地を造ってから、材料を塗り重ねています。人の手が届かない天井などは石灰が入った昔ながらの漆喰です。人や物がぶつかる壁面や床などの材料にはセメントを入れて、自然の土や砂に見えるように仕上げています。これだけ左官の技が入った現代の建物は、他所ではなかなか見ることができず貴重です。

左官の技は

奥が深い

地下ドームの床ブロックが真っ平らでは豊かさを感じない。土はそんなにたくさん入れてない。セメントだけど柔らかく感じたり、親しみを感じたり、なんか気にとめてもらう工夫がいる。少しムクリ(ふくらみ)があると、親指に力がかかるので元気に健康になる。人が和めて、飽きないものを創ろうと設計と話した。どんなことができるやろか?もうレシピが頭の中であふれてくる。見本は100種類を超えた。伝統復興ばっかりではダメ。人々を幸せにするとか社会の役に立つとか、未来的につながっていかなければ何でも滅びてしまう。

「伝統工芸は今の時代に合わない。違うこと考えないといかん。」

左官|久住章さん

兵庫県淡路出身。日本のみならず世界各地で左官を学び、独自の技を創り上げ、一時廃れていた左官を現代建築に見事に蘇らせた。「カリスマ左官」と呼ばれる。